Seit März 2025 bieten der Psychologische Dienst und Sozialpädagogischer Dienst des Rotkreuz-Instituts das Programm „ZOE – Zocken ohne Ende?!“ an, denn Teilnehmen-de der beruflichen Rehabilitation sind in noch höherem Maße als andere Azubis dem Risiko ausgesetzt, im schulisch-beruflichen Alltag durch intensives Computerspielen beeinträchtigt zu werden. „Für viele ist das Zocken ein wichtiger Schutzraum“, erklärt Psychologin Dr. Katrin Walter-Walsh, andererseits trage der exzessive Spielkonsum direkt zu Ausbildungsabbrüchen bei.

Zusammen mit Ihren Kolleg:innen Delphine Deniselle und René Rennhack begleitet sie das über zwölf Wochen laufende Projekt. Die Gruppe mit bis zu acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern und zwei Trainer:innen trifft sich einmal wöchentlich für zwei Stunden und reflektiert die Entwicklung des eigenen Spielekonsums. Dabei spielt es keine Rolle, ob PC, Konsole, Handy oder Tablet zum Einsatz kommen. Die vermittelten Inhalte beziehen sich nicht nur auf Computerspiele, sondern auch auf andere Anwendungen mit Suchtpotential wie Social Media oder Streaming. Ziel ist es, die eigene Mediennutzung kritisch zu hinterfragen und zu einem selbstbestimmten und kontrollierten Umgang mit digitalen Medien zu finden.

Delphine Deniselle weist auf die Unterschiede hin: „Wir hatten hier schon Teilnehmende, die bis zu 14 Stunden täglich konsumiert und deswegen ihre Körperpflege vernachlässigt haben, aber es geht nicht darum, das Spielezocken zu verdammen.“ Schließlich gäbe es auch positive Faktoren. Dazu zählen Wahrung der Anonymität, Sicherheit, Selbstwirksamkeit und Gemeinschaft. Das Gaming genießt eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Die Risikofaktoren würden den jungen Menschen oft erst durch das Training bewusst.

Die Stimmung im Kurs sei lustig und ernst zugleich. Wer etwas an seinem Konsum verändern wolle, müsse einen intrinsischen Wunsch danach entwickeln. Erstaunlich findet Dr. Walter-Walsh dass die Teilnehmenden in diesem geschützten Rahmen eine Menge preisgäben – Persönliches, Intimes und sogar Schmerzliches. Alle würden sehr respektvoll miteinander umgehen und für alle habe das Spielen an sich einen hohen Wert. Die Gruppen seien sehr diszipliniert und der Wunsch nach Kontakt und Teilhabe allgegenwärtig.

Ein praktisches Manual leitet die Trainer:innen Schritt für Schritt durch verschiedene Anregungen und Methoden: Die Teilnehmenden finden heraus, welcher Spielertyp sie sind, und dokumentieren Ihre Medienzeitkurven in einem Arbeitsbuch. In Anerkennung des stärksten wöchentlichen Zeitabfalls kreise ein Wanderpokal unter den Teilnehmenden. Die Bereitschaft zum spielerischen Experiment ermögliche eine differenzierte Sichtweise, weil Spielen auch als Chance und Teilhabe wahrgenommen werden könne. Oft entdecken Teilnehmerinnen und Teilnehmer alte Hobbys und Vorlieben, manchmal entscheiden sie sich für eine neue Sportart. Umgekehrt erschrecken sie sich über den enormen Zeitverbrauch. „Ich habe mich geärgert, dass ich die ganze Zeit gezockt habe“, ist ein Satz, der gelegentlich fällt. Für viele entpuppt sich auch das gemeinsame Essengehen als gute Alternatividee, die über Jahre nicht mehr erlebt worden ist.

Das Verhalten der jungen Rehabilitand:innen ändert sich nicht immer und manchmal erst später. Bei einem ist sich Dr. Walter-Walsh sicher: „Wir sollten uns davor hüten, die Ergebnisse vorschnell zu bewerten.“ Ein Nebenerfolg scheint das Angebot auf jeden Fall zu begünstigen, und zwar die Gruppenbildung und gemeinsame Aktivität.

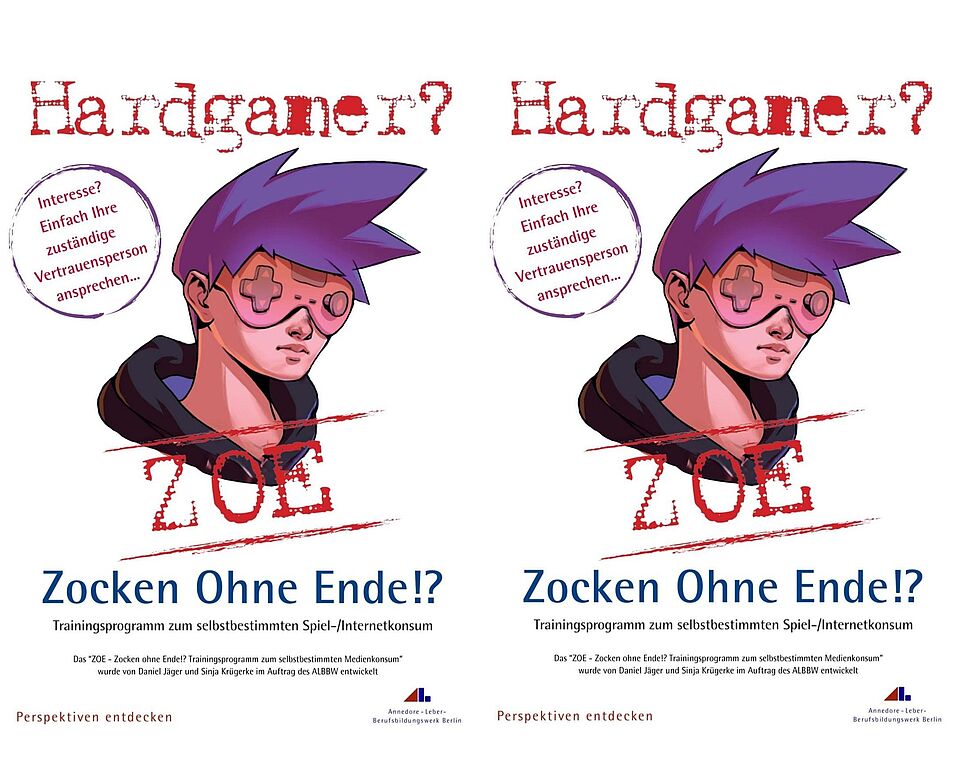

Entwickelt haben das Training Sinja Krügerke und ihr Kollege Daniel Jäger vom Annedore-Leber-Berufsbildungswerk (ALBBW) in Berlin-Neukölln. Bereits vor mehr als zehn Jahren erkannten sie unter den Teilnehmenden einen großen Bedarf für ein Medientraining mit dem Fokus auf Computerspielen. Unter den damals verfügbaren Angeboten habe es kein für den Personenkreis der beruflichen Rehabilitation passendes Programm gegeben, resümiert Frau Krügerke auf Anfrage. Strukturen und Sprache der Angebote seien zu komplex, die Durchführung auf ein Einzelsetting ausgelegt und Personen mit psychischen Erkrankungen ausgeschlossen gewesen. Daraufhin begannen die beiden, selbst eine passende Lösung zu konzipieren. 2015 startete das ZOE-Training am ALBBW. Frau Krügerke und Herr Jäger setzten von Anfang an auf Freiwilligkeit. „Es handelt sich eher um ein Training und nicht um ein therapeutisches Angebot. Die Teilnehmenden müssen nicht zwingend einen Veränderungswunsch mitbringen, aber die Breitschaft, sich mit dem eigenen Medienkonsum auseinanderzusetzen,“ erklärt Sinja Krügerke. Jedes ZOE-Training falle anders aus, auch die Änderung im individuellen Nutzungsverhalten sei sehr unterschiedlich. Die Statistik belegt einen stabilisierenden Präventions- und Frühinterventionscharakter des ZOE-Trainings. Teilnehmende mit einer Indikation, die das Training vollständig durchliefen, haben ihre Ausbildung deutlich häufiger erfolgreich abgeschlossen, als ZOE-Abbrecher.

Das Training werde stetig weiterentwickelt. Seit Herbst 2023 werden auch Trainerinnen und Trainer aus anderen Einrichtungen in einer zweitägigen Schulung zertifiziert. Heute nutzen 15 Berufsbildungswerke sowie andere, vergleichbare Einrichtungen das ZOE-Training, um Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein gutes Handwerkszeug für das Gaming mitzugeben.

Am Rotkreuz-Institut findet das Angebot bis auf Weiteres zweimal jährlich statt. Nach dem erfolgreichen ersten Durchlauf startet im Herbst die nächste Runde.